てくてくブログ

2025.07.08

歴史とロマンあふれる尾小屋鉱山に遊びに行ってきました!

みなさんこんにちは!天気が良くて絶好のおでかけ日和。

ポムポムプリンは今日、尾小屋鉱山に来ています。

「尾小屋鉱山」とは、小松の市街地から車で20分ほど走った山あいにある、尾小屋町に存在した日本有数の銅山です。

江戸時代の天和2年(1682年)頃から採掘が始まったという記録があり、明治13年 (1880年)から本格的な近代鉱山となり、昭和37年(1962年)までに累計10万トン 余りの銅を算出した、日本を代表する鉱山のひとつだそうです。

昭和46年(1971年)に支山含め全山が閉山し、大勢の鉱山従業員やその家族が暮らしたいへんにぎやかだった町は、急速に人がいなくなったということです。

今日は尾小屋鉱山のイベント「尾小屋鉱山イベントデー」が開催されると聞いて、遊びにきました!

「尾小屋鉱山イベントデー」とは、尾小屋鉱山資料館を中心に開催される、尾小屋鉱山や尾小屋鉄道の歴史と魅力を体験できるイベントデーです。

2025年度は6回の開催が予定されています(うち3回は終了)

まずプリンくんがやってきたのは「尾小屋鉱山資料館 マインロードトロッコ」です。

尾小屋マインロードの中に敷設した線路をバッテリー駆動のトロッコが走ります。

イベントでは実際にトロッコに乗車して坑道を見学できるとあって、大人気なのだそう!

この日もトロッコに乗ろうと、たくさんの方が訪れていました。

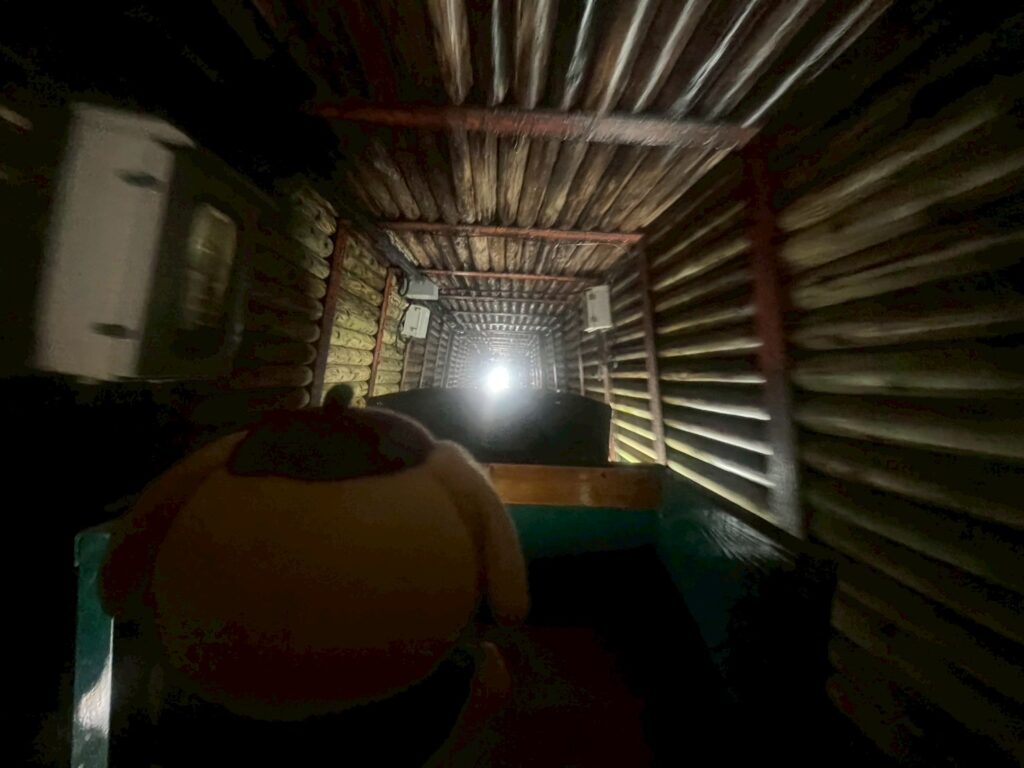

こちらがマインロード内の坑道です。中に入るとひんやりとした空気にびっくり!

坑道内の気温は1年を通して平均で13~18℃くらいだそうで、夏は涼しく、秋から冬は逆に

坑道内の方があたたかく感じるそうです。

こちらが実際に乗車するトロッコ

運転手さん、よろしくお願いします!

ガタン、ガタンと音をたてて動き出したトロッコ。

乗車体験ではマインロード内の一部区間をトロッコに乗って往復します。

ゆっくり移動するのかと思いきや、一気に加速して進むトロッコ。

想像より早いスピードにプリンくんもびっくり!

ゴゴゴゴゴゴゴと音を立てて走るトロッコ。風が気持ちいい!

あっという間に折り返し、入口に戻ってきました!

プリンくんの後も、トロッコ待ちの方がたくさん並んでいました。

とっても楽しかったよ!いってらっしゃい!と声をかけて、次の場所へと向かいます。

次にプリンくんが向かったのは「ポッポ汽車展示館」。

ポッポ汽車展示館は鉄道保存展示施設です。2002年4月26日に開館し、かつて尾小屋鉄道で活躍した実際の車両や関連資料を展示しています。ボランティア 団体「なつかしの尾小屋鉄道を守る会」が車両の修理や整備を行っています。

尾小屋鉄道は、尾小屋鉱山と新小松駅(現在の小松駅付近)を結んでいた全長16.8kmの鉄道です。

主に鉱山の銅鉱石や資材輸送のために建設され、大正9年(1920年)に開通しました。

当初は鉱石や資材の輸送が目的でしたが、沿線住民の生活路線としても利用され、最盛期にはなんと年間100万人以上が利用していたそうです。

その後尾小屋鉱山の衰退や道路交通の発展により徐々に利用者数は減少し、昭和52年(1977年)3月19日に全線廃止となりました。

ポッポ汽車展示館では、常設展示として蒸気機関車(5号蒸気機関車)、ディーゼルカー(キハ3)、客車(ハフ1)が展示されています。

レトロな車内がとっても可愛い!とても良い状態で保存されています

こちらがキハ3。イベント時には特別に動く姿を見ることができます。

駅の展示スペースでは、車両以外にも運行当時の写真や貴重な資料が展示されていて、

たくさんの方が興味深そうに見入っていました。

ポッポ汽車展示館前でも鉱山電車の体験乗車ができます

お次にプリンくんが参加したのは、「カラミの街めぐり」ツアーです。案内をしてくれたのはガイドのNPO法人カラミの街保存会の四ツ目さん。

「カラミ」という聞きなれない言葉、みなさんは何かわかりますか?

カラミとは、銅を製錬する際にできる副産物、つまり鉱滓のことです。それを固めたものは 「カラミ煉瓦」「カラミ石」などと呼ばれます。

尾小屋鉱山では隣接した製錬所で粗銅を生産していましたが、生じる「カラミ」を鉱山内で使用するため、明治30年代末頃にカラミ煉瓦 が作られるようになりました。護岸、石垣の間知石の代用、建物の基礎や壁や階段など建築材料として使われました。

カラミの街めぐりでは、尾小屋鉱山資料館周辺のカラミをガイドさんの説明を聞きながら実際に見て回ることができます。

たくさんの方が参加されていました

この六角形の石がカラミです。

カラミ煉瓦は尾小屋鉱山だけでなく、国内の多くの銅山で生成されていましたが、それらカラミの多くは普通のレンガのような四角柱の形をしています。

しかし、尾小屋のカラミは四角柱だけではなく、多くは六角柱のもので、亀の甲羅の形に似ていることから「亀甲カラミ(キッコウカラミ)」と呼ばれています。

この独特の形状をしたカラミ煉瓦群が尾小屋の街中のいたるところに残っており、近年では尾小屋鉱山資料館スタッフや「なつかしの尾小屋鉄道を守る会」や「NPO法人カラミの街保存会」のボランティアのみなさんの活動によって、やぶの中からカラミが続々と姿を現し、独特な風景を作り出しています。

プリンくんと比べるとこんなサイズ感!

カラミは意外に大きくて、長さは1個あたり約30×40㎝、その重さはなんと約60㎏もあるそうです!

尾小屋鉱山の最盛期にはこのカラミが1年間でおよそ17~18万個も製造されていたそうで、

いかに尾小屋が盛んな鉱山だったかが、ここからもうかがえます。

尾小屋鉱山資料館の擁壁もカラミ

かつて氾濫した川の両岸もカラミで護岸工事が施されています

カラミは擁壁としての役割はもちろんのこと、川の氾濫を防ぐためのとし堤防として使われていたり、病院や家の基礎部分、食糧庫の壁としても使われていたりと、たくさんの用途で使用されていました。

この尾小屋の街や人々にとってカラミがいかに重要であり、生活に根付いていたかが分かります。

四ツ目先生と保存会の皆さんによる丁寧で熱心な説明に感銘を受け、さらに知識を深めたくなったプリンくんが向かったのは、冒頭で訪れた「尾小屋鉱山資料館」です。

資料館に入ってすぐのところにあるのが大きな写真パネル。

昭和11年(1936年)の尾小屋鉱山の様子がわかります。 その前には尾小屋で採掘されていた方鉛鉱・硫化鉄鋼・黄銅鉱が展示されています。

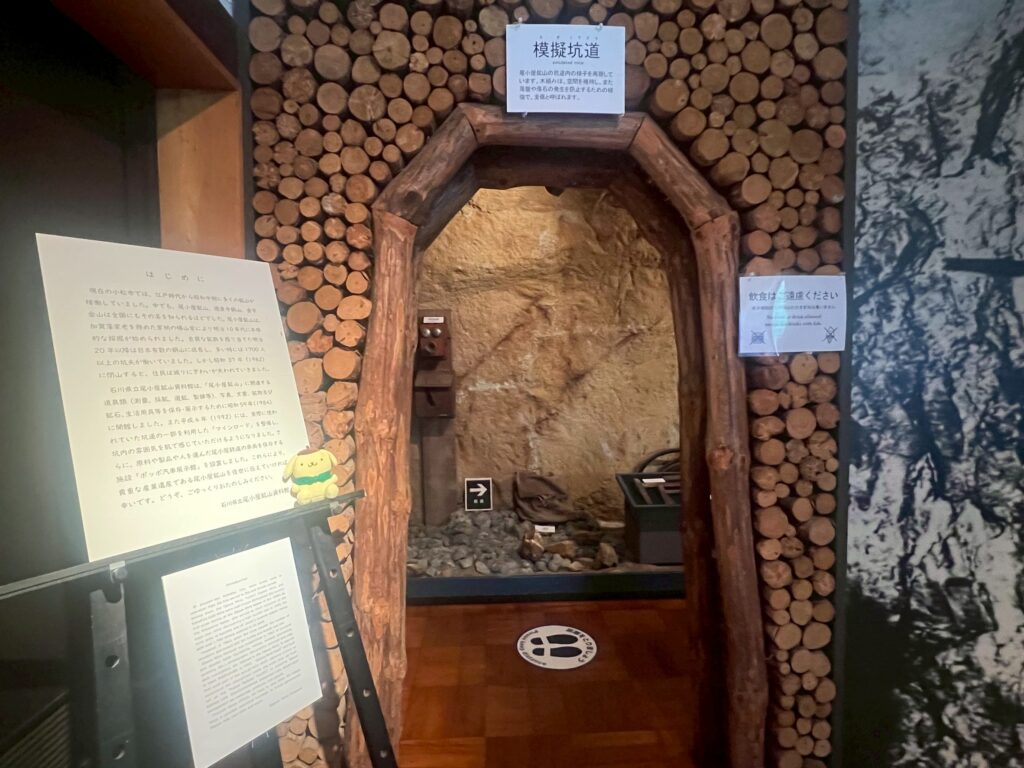

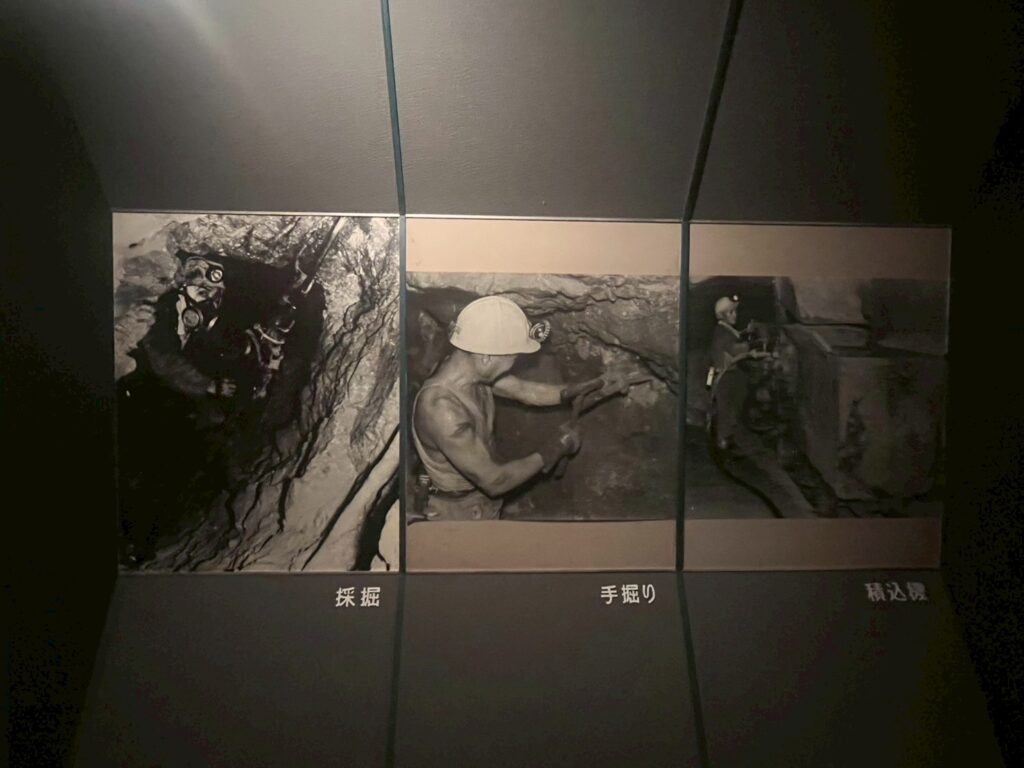

鉱山の坑道内を再現した「模擬坑道」では採掘に使っていた道具や写真など貴重な資料が展示されています。

尾小屋鉱山を再現したジオラマ

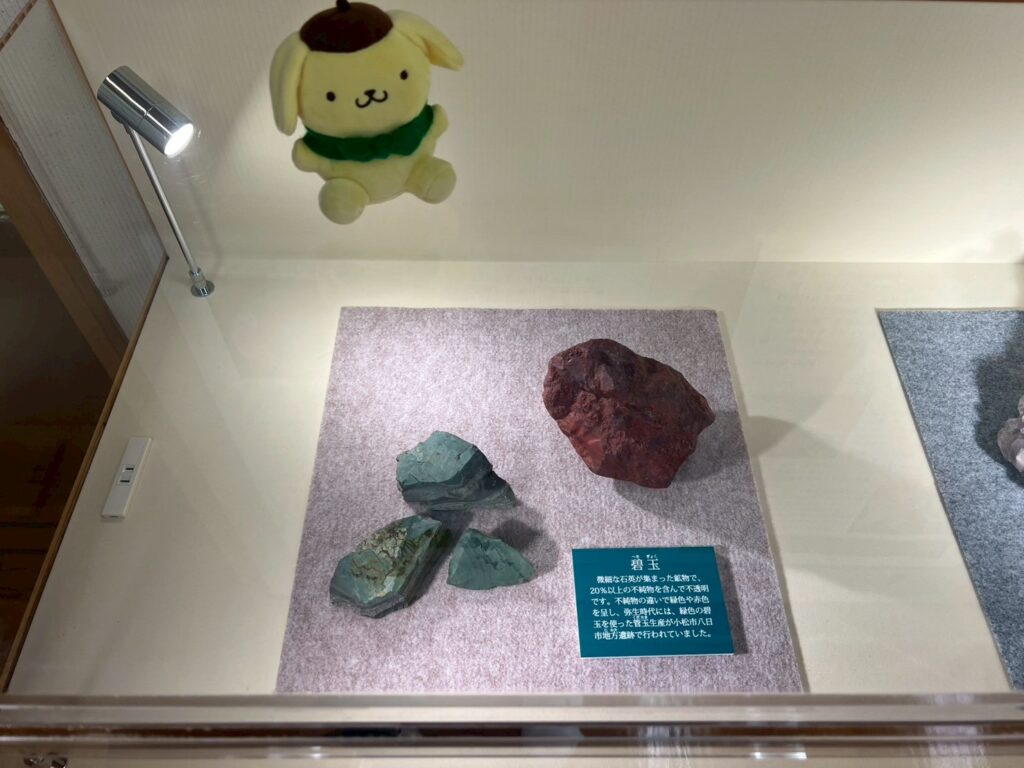

尾小屋で採取された、大きく美しく結晶した石などを紹介するコーナー

こまつの石の文化でおなじみの碧玉も発見!

資料館の館内では鉱山の様子や鉱物や岩石の紹介、銅や採鉱技術に関する展示など、細かくコンテンツごとに分けられて展示がされており、一般の方でもわかりやすく、見やすく展示されています。

2階には尾小屋鉱山の経営を始め、尾小屋鉱山の名を全国にとどろかせる立役者となった家系・横山家の展示がされています。

横山家とは、江戸時代に加賀藩の家老職を務めた加賀八家のひとつ。

横山家による鉱山経営は、明治12年(1879年)に横山 政和、隆和、隆興らが試掘を行った事に始まります。

明治15年(1882年)には尾小屋の鉱業権をすべて掌握し、隆平が単独で所有する形となりました。当初は経営が困難な状況が続きましたが、明治18年(1885年)末に苦境を脱するために鉱区拡大などの対策を計画し、翌19年(1886年)、富鉱脈が発見されると出銅量が増加し、経営は好転。

その後も鉱区拡大・出銅量の増大を続け、さらに平金鉱山など他の鉱山の合併も行い、横山家の鉱山経営は大きく発展していきました。

そんな横山家の貴重な資料を見る事ができるので、資料館2階の展示もぜひお見逃しなく。

尾小屋鉱山イベントデーに参加して、尾小屋の歴史とロマンにたくさん触れたプリンくん。

小松にはまだまだ知らないいろんな町の歴史や文化があるかと思うと、とってもワクワクしますね。

尾小屋鉱山イベントデーは8/23(土)・10/5(日)・11/16(日)にも開催されます。

ぜひ皆さんも遊びに行ってみてくださいね。

●尾小屋鉱山資料館

TEL 0761-67-1122

石川県小松市尾小屋町カ1-1

開館時間:9:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日:水曜日(祝日を除く)祝日の翌日(土日祝日を除く)、12/1~翌年3/24

入館料:一般(個人)/500円(20名以上の団体は一人400円)、高校生以下/無料,

障がい者と付き添い1名/無料

小松市在住の65歳以上は、住所と年齢が分かる証明書の提示で無料